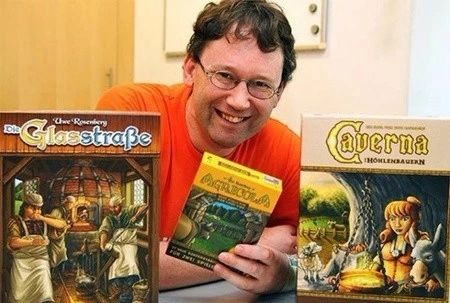

设计大咖会 | 乌玫瑰山,他没有玫瑰也不是一座山,那他是谁呢?

2018-08-10 18:04:21

乌·玫瑰山=Uwe Rosenberg,这就是人家名字,不是江湖诨号,也跟玫瑰和山都没啥关系,本文开始。

© 著作权归作者所有

登录后,发表评论

工业和信息化部备案管理系统网站[浙ICP备20003439号]

杭州麦象营销策划有限公司

抵制不良游戏|拒绝盗版游戏|注意自我保护|谨防受骗上当|适度游戏益脑|沉迷游戏伤身|合理安排时间|享受健康生活

杭州麦象营销策划有限公司 版权所有

联系电话:0571-88050880 接待时间:工作日 9:00-17:00 隐私协议

杭州麦象营销策划有限公司 版权所有

联系电话:0571-88050880 接待时间:工作日 9:00-17:00 隐私协议

注册成功 !

登录成功!